Comme chaque année depuis 10 ans, les acteurs impliqués dans la prise en charge des patients atteints de pneumopathies interstitielles diffuses (PID) se sont retrouvés pour deux journées d’échanges, les 20 et 21 juin à Marseille, avec le soutien institutionnel du laboratoire Boehringer Ingelheim. Deux jours rythmés par des sessions plénières et des ateliers avec les experts pour s’informer sur les bonnes pratiques, les dernières avancées et recommandations mais également réfléchir ensemble sur des sujets plus larges en sciences humaines et sociales aux côtés de Jean-Michel Fourrier, président de l’association AFPF, qui a pu porter la voix des patients atteints de PID.

Partage d’expérience dans la prise en charge

Chaque présentation a débuté par la diffusion d’un film tourné au sein du centre, suivie de la prise de parole des intervenants. Un temps d’approfondissement en plénière a ensuite permis de revenir sur les points clés, avant d’ouvrir la discussion avec l’auditoire.

Mme Laure DENIS, Dr Diane DOUVRY du centre de référence et Mme Françoise JELASSI (vice-présidente), M. Jacques FRAJMAN (secrétaire général), membres de l’association AFPF sont intervenus dans le film projeté afin de présenter le programme d’ETP.

Contexte :

Le projet DEFI (décision partagée et ETP dans les fibroses pulmonaires) a débuté en 2021 avec le repérage des personnels intéressés qui ont tous dû être formés à l’éducation thérapeutique, puis un dépôt de la candidature à l’ARS IDF en septembre 2022, autorisation en décembre 2022 et, les premiers ateliers en septembre 2023.

La mise en place d’une équipe pluridisciplinaire complète et formée est donc un processus long. Le Pr Hilario Nunes a souligné que, sur le plan administratif, la charge est conséquente, mais que le centre a pu bénéficier de l’accompagnement de l’UTEEP. Quant à la valorisation financière auprès de la direction, elle s’appuie sur une plateforme qui répertorie les séances.

À retenir :

- 7 à 8 patients par atelier (10 maximum) ;

- une vingtaine de séances par an ;

- patients principalement en ambulatoire, plus compliqué pour les patients hospitalisés ;

- 1 atelier = 1h avec un déroulé très précis, des attendus importants en terme d’éducation thérapeutique, des messages à faire passer, le tout de manière ludique pour créer une dynamique ;

- rôle complémentaire entre les animateurs des ateliers : rôle de soignant, rôle relationnel pour faire comprendre que les patients ne sont pas seuls par rapport à la maladie, rôle d’échange en dehors des soins (astuces du vécu, projection dans le futur), pour rompre l’isolement, partager des vécus et humaniser la relation autour de la maladie ;

- les membres de l’association AFPF sont co-animateurs des ateliers, ils peuvent témoigner de leur vécu, de leur expérience, ce qui permet aux patients même septiques de s’ouvrir, de débuter les discussions. Ils donnent de la crédibilité, du sens aux ateliers et un regard sur comment proposer les différentes thématiques.

Le programme a également été partagé avec les centres de Rennes et de Tours, ce dernier ayant déjà lancé ses premiers ateliers.

Perspectives :

- Créer de nouveaux ateliers sur les soins palliatifs et directives anticipées, la nutrition, un atelier dédiés aux aidants, et, avec le psychologue un atelier sur le regard des autres et comment faire partager mes symptômes, mes difficultés à mon entourage.

- Ouvrir en visioconférence le programme pour des patients d’autres centres.

Dans le film présenté interviennent le Pr Caroline KANNENGIESSER, biologiste ainsi que le coordonnateurs de la RCP, le Pr Raphaël BORIE qui tient à remercier également la pédiatrie : Alix DE BECDELIÈVRE et Ralph EPAUD (Créteil), Camille LOUVRIER et Nadia NATHAN (Trousseau, AP-HP).

Contexte :

Depuis une dizaine d’années plusieurs laboratoires de génétiques se sont intéressés aux causes génétiques des fibroses pulmonaires et en recevant les résultats des analyses génétiques se sont interrogés sur comment intégrer ces résultats dans la prise en charge des patients ? C’est ainsi qu’est née dès 2017 la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) PID génétiques.

À retenir :

- Le Pr Caroline KANENGIESSER a pu préciser qu’au laboratoire de génétique de l’hôpital Bichat (APHP), il existe une filière d’urgence quand le patient a cliniquement besoin d’un statut génétique rapide, i.e. pour un bilan pré-greffe, en cas d’aggravation, ou lorsqu’une alternative thérapeutique doit être proposée. Elle ajoute que pour les apparentés, l’analyse est plus facile car il s’agit d’un dépistage ciblé (séquençage fluorescent par Sanger – délai de trois mois). Le service de génétique est composé de trois biologistes, les Drs Ibrahima BA, Hélène MOREL, elle ainsi que de cinq techniciens.

- Le Pr Raphaël BORIE, coordonnateur de la RCP, indique qu’il n’existe pas de données de travaux prospectifs qui lient un variant à un médicament cependant il est possible de discuter avec les résultats de scanners, histologiques, et d’autres examens cliniques avec les professionnels des centres prescripteurs (radiologues, anatomopathologistes, etc.) qui viennent en appui des échanges. Avec les résultats de l’analyse génétique, il est possible de modifier la prise en charge (réponse prévisible aux corticoïdes, profil évolutif, profil fibrosant).

- Les lois de bioéthique autorisent les apparentés à connaitre leur statut lorsqu’il y a eu mise en évidence d’un variant pathogène chez un patient. Ainsi, il existe une indication pour un diagnostic présymptomatique. Certains variants peuvent également donner lieu à des diagnostics anténataux. Bien que la RCP n’ait pas le droit d’émettre un avis sur l’intérêt d’un tel diagnostic, elle peut donne un avis consultatif pour un CPDPN (diagnostic prénatal, préimplantatoire).

- En pratique, les séances de RCP sont organisées de manière fluide par la filière RespiFil avec la fiche d’inscription patient à compléter et à adresser pour discuter d’un dossier.

Sous supervision médicale ou d’un laboratoire de génétique, Mme Cécile GUERIN, conseillère en génétique, peut demander des analyses génétiques. Elle discute des résultats reçus avec les cliniciens, elle reçoit les patients, les apparentés, leur explique les transmissions des maladies génétiques. Son rôle est donc fondamental mais il est important qu’elle puisse également travailler sur d’autres pathologies qui n’ont pas les mêmes impacts psychologiques que les téloméropathies.

Perspectives :

Que faire pour les familles qui n’ont pas d’analyse génétique conclusive sur un variant causant la fibrose ? Que faire pour les apparentés ? Cela concerne de plus en plus de monde ainsi il faut réfléchir à une structuration pour faire des scanners de façon précoce, s’ils ont des symptômes, leur dire de venir consulter pour diminuer l’errance diagnostique et enfin les sensibiliser à diminuer les expositions (arrêter de fumer, environnement).

La plateforme digitale de consultation a été présentée par le Pr Bernard AGUILANIU (Grenoble) avec l’intervention du Pr Élodie BLANCHARD qui précise son utilisation pour le CCMR de Bordeaux : les RCP en visioconférence pour les CHG et libéraux.

Contexte :

Les médecins avaient une connaissance très hétérogène des pathologies interstitielles donc il a semblé intéressant, il y a une dizaine d’années, au début du numérique en santé, de proposer un cadre de consultation standard, un fil rouge, qui correspondait à ce qui paraissait être les informations minimales à suivre. Les objectifs de cette consultation digitale étaient d’aider les médecins à structurer leurs idées, de les former par la pratique et de donner une fiabilité, réponse précise dans ces pathologies. C’est ainsi qu’est née COLIBRI-PID.

À retenir :

- Sur la plateforme 35 % des patients PID sont gérés en médecine générale, sont stockés les scanners de 7000 patients dont 1400 FPI, se sont une centaine de nouveaux dossiers par mois.

- Usage possible pour les RCP avec un dossier patient sécurisé, sans nécessité d’envoi de dossiers par voie postale, avec la possibilité d’éditer un compte-rendu. Sur Bordeaux, une adresse mail spécifique a été créée pour centraliser les demandes d’avis en lien avec le secrétariat.

- Cette année, un partenariat avec une société va permettre de facturer l’expertise et donc d’avoir des ressources personnelles pour les discussions pluridisciplinaires afin d’améliorer les conditions d’exercice.

- COLIBRI-PID est également une base de données de vie réelle, une base de recherche pour apprécier comment la pathologie est gérée au niveau de la communauté mais également de recherche en intelligence artificielle car elle permet d’avoir des descriptions de population. Ainsi, depuis 2022, une autorisation de la CNIL a autorisé son chainage en permanence, renouvellement tous les 6 mois) avec le SNDS (consommation de soins).

- Plateforme sans contrainte car elle rend service mais pour la recherche il faut en effet se contraindre à saisir. Le système permet d’évaluer et de donner de la valeur pour améliorer collectivement les choses et que les patients soient prise en charge de manière plus homogène.

Depuis le 30 juin, l’association de professionnels de santé (loi 1901), à l’origine de la plateforme et ayant assuré son évolution depuis 12 ans, a transféré l’ensemble des codes au pôle digital de l’IHU RespirERA de Nice. Ce dernier assurera désormais son développement et son amélioration, sous l’égide d’un consortium d’experts et d’utilisateurs. Cette passation vertueuse devrait bénéficier à l’ensemble de la communauté, le numérique étant aujourd’hui au cœur d’une médecine prédictive et personnalisée.

Perspectives :

- Il faut trouver un système d’interopérabilité avec les contraintes hospitalières règlementaires pour arriver à fonctionner, pour que l’outil appartienne à tous pour tous et qu’il soit utile pour la compréhension de la pathologie. Les utilisateurs produisent la valeurs en saisissant les données, ils doivent donc être écoutés dans leurs besoins pour que le digital leur fasse gagner du temps au lieu d’en perdre dans certains environnements.

- Le Pr Sylvie LEROY, CCMR de Nice, ajoute que la plateforme COLIBRI-PID n’a pas vocation à se substituer aux cohortes, registres mais elle apporte des informations qui se passent aux niveaux primaires, secondaires et tertiaires des soins. L’IHU a proposé de recueillir la plateforme mais à condition qu’elle reste la propriété de tous avec une coordination par un consortium national qui pourrait se subdiviser en deux sous entités de conseil scientifique : pathologie interstitielle et pathologie bronchique (asthme, BPCO).

- En parallèle, le projet de dépistage du cancer du poumon — IMPULSION (recherche clinique) — se met en place. La question de l’interopérabilité va donc également se poser, d’où la volonté de proposer à chacun des solutions facilitant cette interopérabilité, afin de répondre aux contraintes de temps des professionnels.

Actualités dans les PID

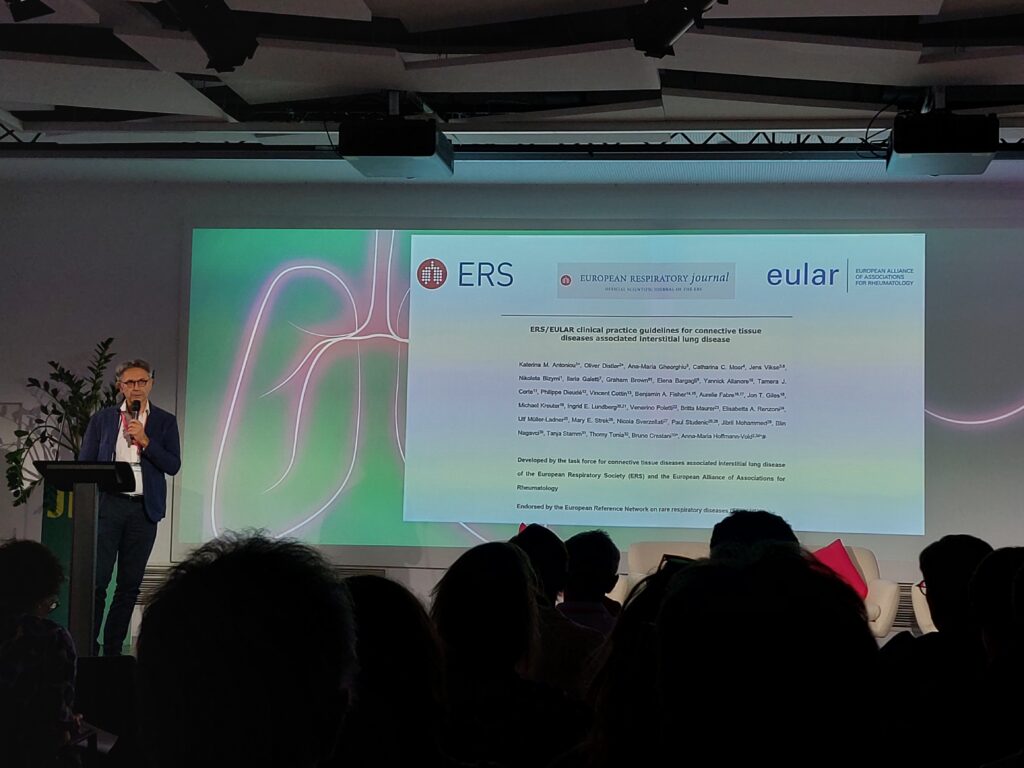

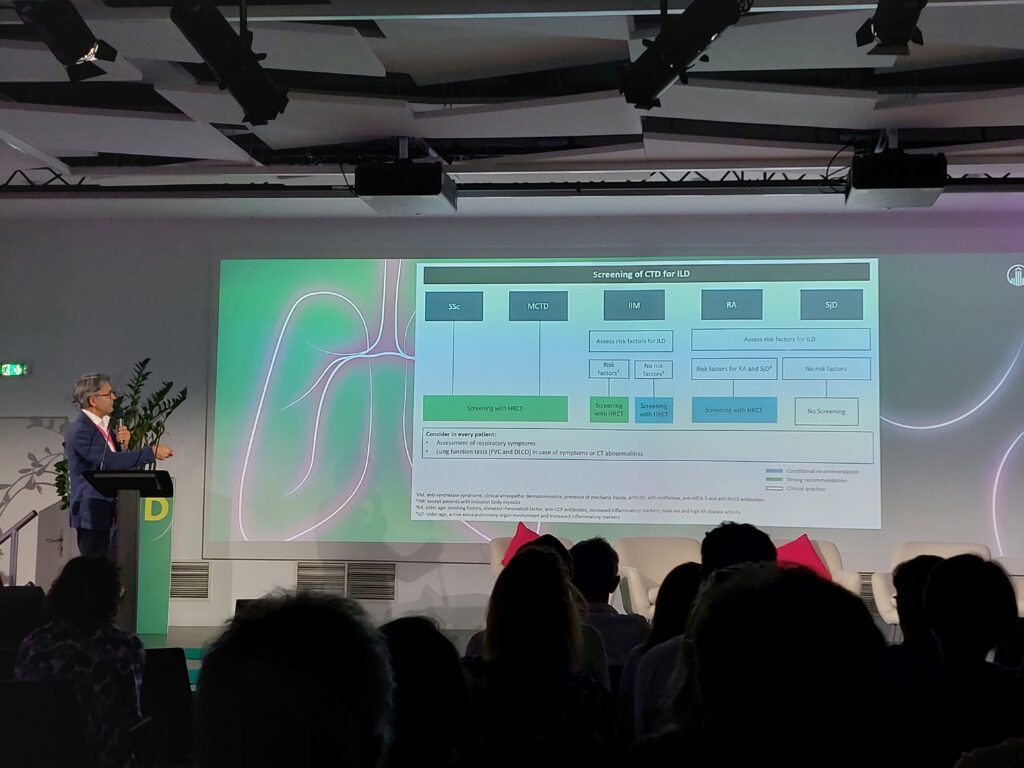

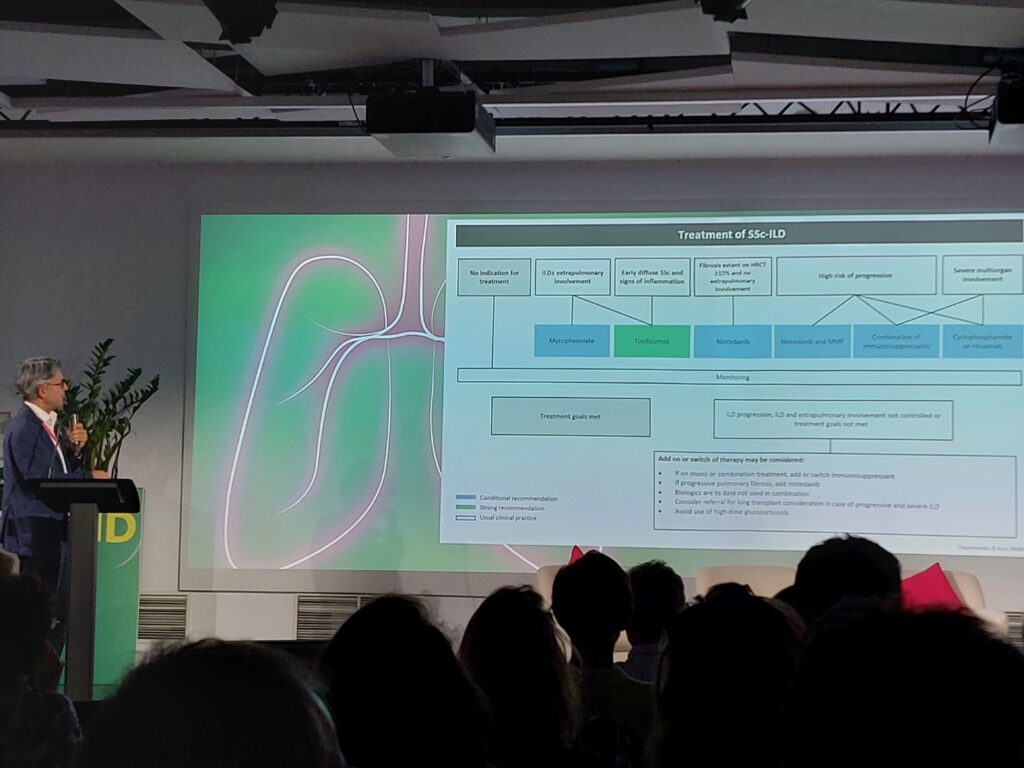

Le Pr Bruno CRESTANI, a tenté de présenter de la façon la plus simple possible les premières recommandations conjointes de deux sociétés savantes : l’ERS (European Respiratory Society) et l’EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology) qui visent à fournir des recommandations complètes et spécifiques pour le dépistage, le diagnostic et la prise en charge de la pneumopathie interstitielle chez les patients atteints de maladies du tissu conjonctif, notamment la sclérodermie (ScS), la polyarthrite rhumatoïde (PR), les myopathies inflammatoires idiopathiques (MII) et dans un 4e groupe, la maladie de Gougerot-Sjögren (SGS), les connectivites mixtes et le lupus. Ces 994 pages de recommandations seront publiées sous peu dans l’European Respiratory Journal et représentent une avancée importante pour la gestion de la maladie, en insistant sur le dépistage systématique, la surveillance régulière et la personnalisation du traitement pour améliorer les résultats à long terme des patients. Elles ont également été approuvées par l’ERN-LUNG.

Le groupe de travail multidisciplinaire comprenait également deux représentants des patients.

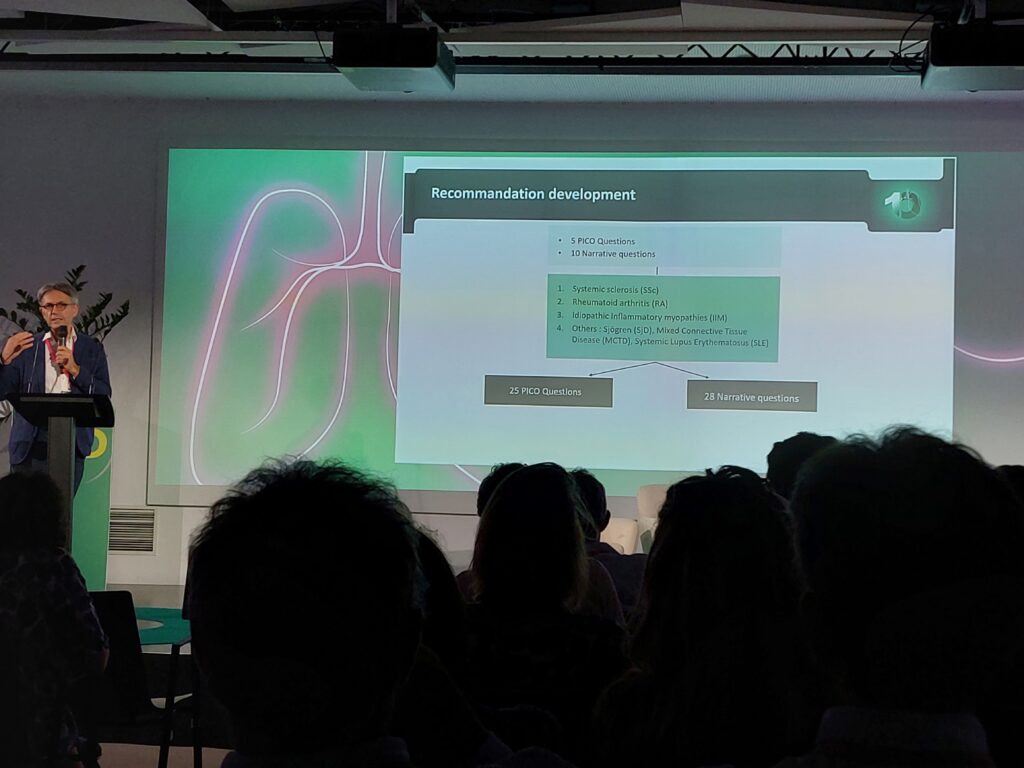

Ces recommandations respectent la méthodologie GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation) et les experts du consortium ont été repartis pour chacun de ses quatre groupes de maladies. Pour chaque groupe ont été évalués cinq PICO (P pour Patient (ou Problème), I pour Intervention, C pour Comparaison et O pour Objectifs) et 10 questions narratives soit un total de 25 PICO et 28 questions narratives – qui sont moins strictes en termes de méthodologie – ce qui donne 53 recommandations différentes. La plupart des recommandations sont conditionnelles.

Pour le dépistage, il faut faire un scanner thoracique et nous vous invitons à parcourir les recommandations qui seront publiées dans l’European Respiratory Journal pour en apprendre davantage sur les suivis et traitements préconisés.

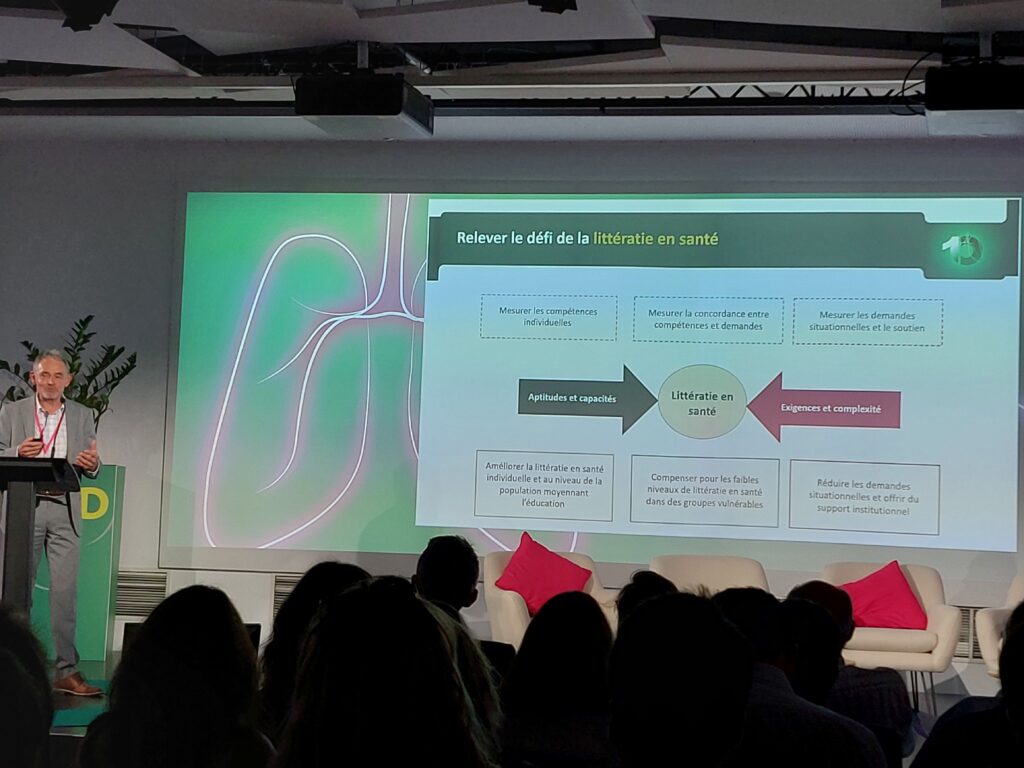

La littéracie en santé

Contexte :

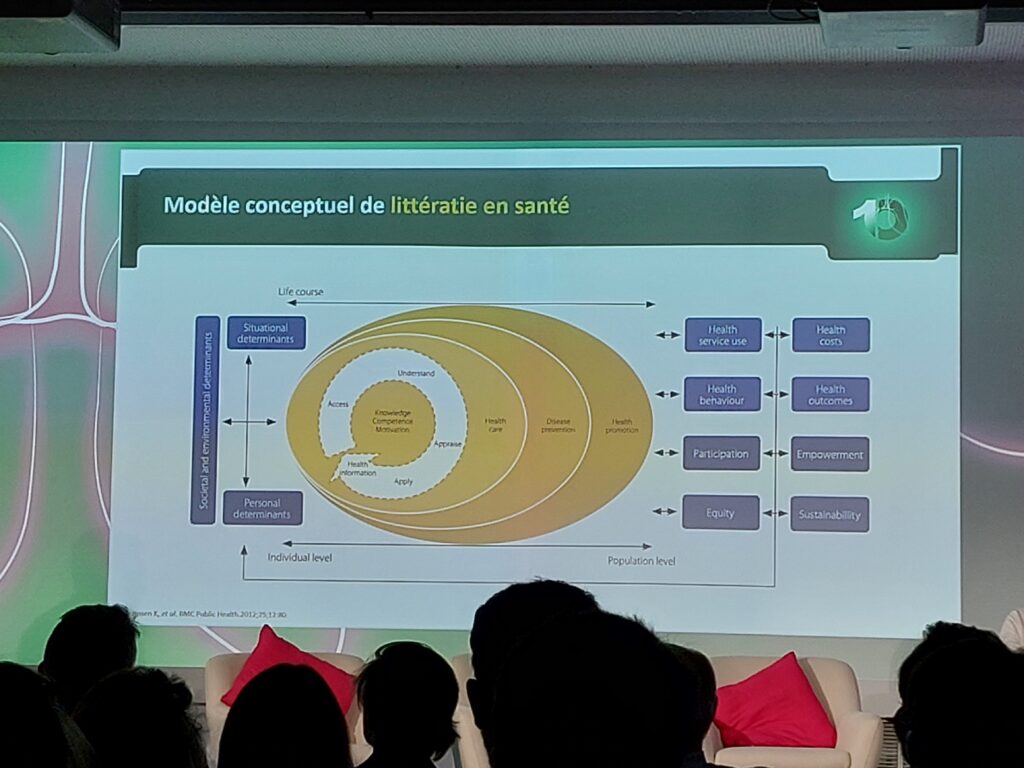

Le Pr Stephan VAN DEN BROUCKE, psychologue à Louvain (Belgique), a introduit cette présentation en définissant le concept devenu très populaire ces quinze dernières années et qui vient du monde de l’éducation qui provient du terme « literate » (alphabétiser) : ce sont plus que des connaissances, ce sont des compétences et la motivation pour traiter de l’information en santé et donc la chercher, la comprendre, l’évaluer et appliquer ses informations pour prendre des décisions éclairées concernant sa santé. La littéracie englobe non seulement la maîtrise de la lecture et de l’écriture, mais aussi des compétences telles que la communication orale et la compréhension des informations médicales.

Le concept a été élargi notamment pour la prévention en santé publique pour ainsi éviter d’être malade. Auparavant, il s’agissait de comprendre le médecin et depuis ont été ajoutées des notions d’interactions, de capacité à se repérer dans le système de santé.

À retenir :

- Il est très difficile de suivre la littérature car il existe beaucoup d’intérêts sociétaux, politiques (Nations Unies : 3e objectif, OMS, Union européenne Health for Growth 2014-2020) et donc de nombreuses études et recherches dans ce domaine ce d’autant qu’il est possible de mesurer la littéracie en santé sur différents aspects avec plus de 200 instruments évalués, validés qui sont centralisés sur TuftsMedecine (Boston University).

- Ainsi, selon des auto-évaluations, en Europe, de manière significative, la majeure partie de la population ne sait pas traiter les informations en santé et en France, les patients ont du mal à s’orienter dans les différentes structures.

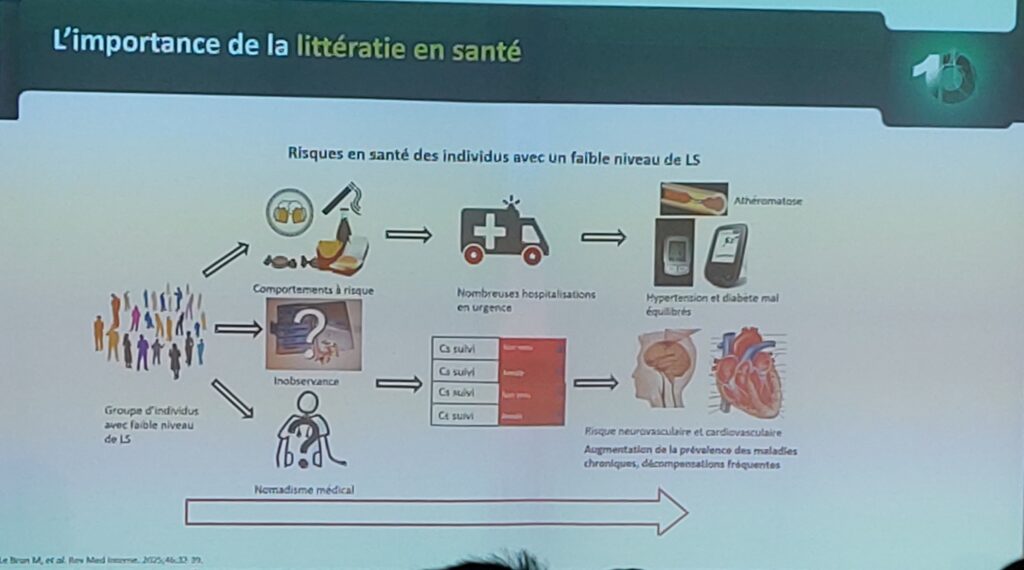

- Un niveau faible de littéracie en santé engendre une augmentation des comportements à risque et une mauvaise observance.

- Nous pouvons considérer la littéracie en santé comme le point où les compétences des patients et des citoyens rencontrent les exigences de la société et du système du santé. Il est donc important de faire évoluer ces compétences par l’éducation, l’éducation thérapeutique mais aussi par la formation des soignants.

M. Benoît SAUGERON, formateur en ETP à Marseille, s’interroge sur l’optimisation par les professionnels de santé à faciliter le patient pour qu’il accède à l’information en santé (17 % des plus de 75 ans n’ont pas d’accès à Internet,).

À retenir :

- Il faut repérer le patient qui présente un niveau de littéracie plutôt problématique avec des profils connus comme : personne âgée, personnes immigrées, personnes handicapées, niveau scolaire faible qui sont des éléments cumulatifs qui peuvent nous aider à repérer.

- Il est possible de jouer sur deux points :

- la communication interpersonnelle : choix du vocabulaire avec des mots du langage courant (mots clairs en santé), des verbes plutôt que des noms, préférer la forme active à la forme passive ainsi que la forme affirmative sauf en cas de danger, des ordres de grandeurs plutôt que des quantités, des phrases courtes (< 40 mots), la technique du DPD (Demander – Partager – Demander, ainsi que la reformulation et la manipulation avec des vidéos, dessins, etc.

- la communication écrite, avec des puces, plutôt que de longues phrases

- Il existe deux outils gratuits, en ligne, Santé-BD ainsi que MédiPicto (AP-HP) qui recensent des pictogrammes pour favoriser les échanges entre patients et soignants traduits en 16 langues ce qui permet d’échanger en temps réel.

La face cachée des PID

Les soins palliatifs et directives anticipées ont été abordés lors d’une table ronde illustrée par quatre vidéos témoignages de patients et de leurs proches aidants.

Les personnes qui témoignent mentionnent diverses notions qui pourrait être synthétisés ainsi :

- il existe une notion de temporalité : il faut faire son chemin, murir, digérer, être prêt pour comprendre que les soins palliatifs ne sont pas la fin de vie. Ils visent à procurer un confort de vie même si la connotation négative est toujours là ;

- beaucoup de questions qui se posent ;

- l’expression des peurs (s’étouffer), les nommer c’est les mettre à distance.

Les vécus et ressentis divergent selon les témoignages recueillis avec pour l’une le sentiment d’être obligée de faire la coordination pour son proche malade, pas d’écoute, aspect très technique alors que pour d’autres, les équipes de soins palliatifs sont formidables et permettent à l’aidant de souffler, de se poser.

Ainsi il faut veiller à l’accès à des soins palliatifs de qualité et adaptés à la situation individuelle car les organisations diffèrent : en HDJ ou en passage à domicile

Il faudrait régulièrement pouvoir faire un point, interroger la relation car même si l’on pense bien faire ce qui compte c’est ce qui est perçu par le patient, les proches.

- Certains patients sont dans la discussion avec la famille, les enfants mais aussi avec le médecin, en tête à tête et abordent notamment la notion de sédation profonde telle que dans la loi actuelle.

- Certains sont dans l’évitement comme une pensée magique (il ne vas rien m’arriver) car le travail de deuil de ce qui ne peut plus être fait prend un temps différent selon les patients.

- Jean-Michel FOURRIER, AFPF, aborde la ligne d’écoute et l’association qui pousse à en parler avec le médecin (besoin de représentation, notion d’acharnement n’est pas forcément explicite) et qui insiste aussi à en parler avec la famille, les proches (ne pas faire de la peine, ne pas leur laisser ces décisions).

La peur de mourir étouffer est quelque chose de très présent. On ne vous laissera pas étouffer ! Ce questionnement patient / aidant permet de rassurer tout le monde.

L’aidant permet de ne pas être seul mais il souffre aussi de la surveillance constante des appareillages, etc. Dans la fin de vie, il manque la tendresse. À l’AFPF, il existe un groupe de parole qui leur est réservé et donc interdits aux patients pour libérer la parole.

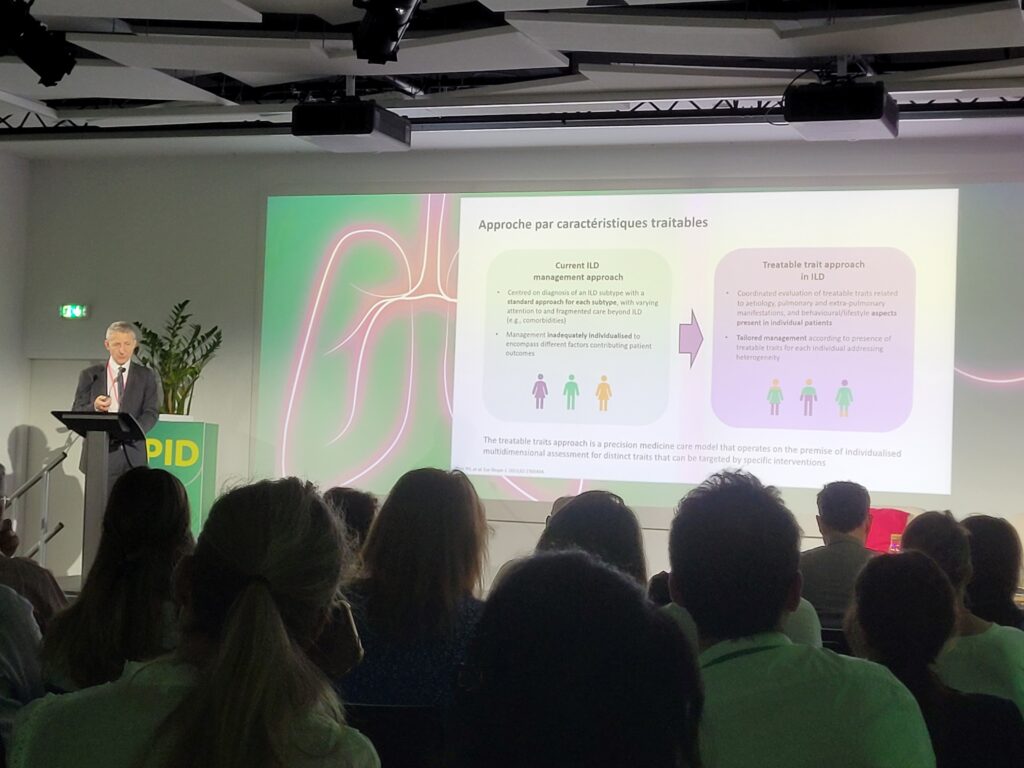

Perspectives thérapeutiques

Le Pr Vincent Cottin, coordonnateur du centre de référence OrphaLung pour les maladies pulmonaires rares et de la filière RespiFil, a conclu ces 10es journées en évoquant les perspectives thérapeutiques, soulignant que les médicaments ne constituent pas la seule modalité de prise en charge.

Cela fait 11 ans que sont disponibles les deux molécules utilisées pour ralentir le déclin de la Capacité Vitale Forcée (CVF) : pirfénidone et nintédanib. Ainsi, connaitre le diagnostic permet de donner le traitement.

- De nouvelles approches utilisent les caractéristiques traitables pour chaque patient.

Dans ces modèles, oui, le diagnostic du patient est pris en compte mais avec d’autres éléments qu’il faut arriver à considérer et qui peuvent faire l’objet d’une prise en charge thérapeutique ou au sens large, comme l’accompagnement dans la dimension psychologique.

Structure des caractéristiques traitables : en violet – mécanismes et étiologie, en bleu – pathologie elle-même et ses caractéristiques, en vert – les manifestations et atteintes extra-pulmonaires comme l’obésité morbide, l’anxiété et la dépression, en orange – les aspects sociaux et familiaux.

Sont cités trois exemples :

- Un outil d’aide psychologique adapté aux patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique ou liée à une connectivite pour améliorer la qualité de vie avec une diminution de l’anxiété et une augmentation du score de qualité de vie.

- La toux qui impacte la qualité de vie et qui à tendance à s’aggraver avec l’évolution de la maladie. Il n’existe pas encore de bonnes solutions mais des essais thérapeutiques sont dédiées à la toux dans la fibrose pulmonaire avec de nouvelles molécules qui pourraient arriver prochainement.

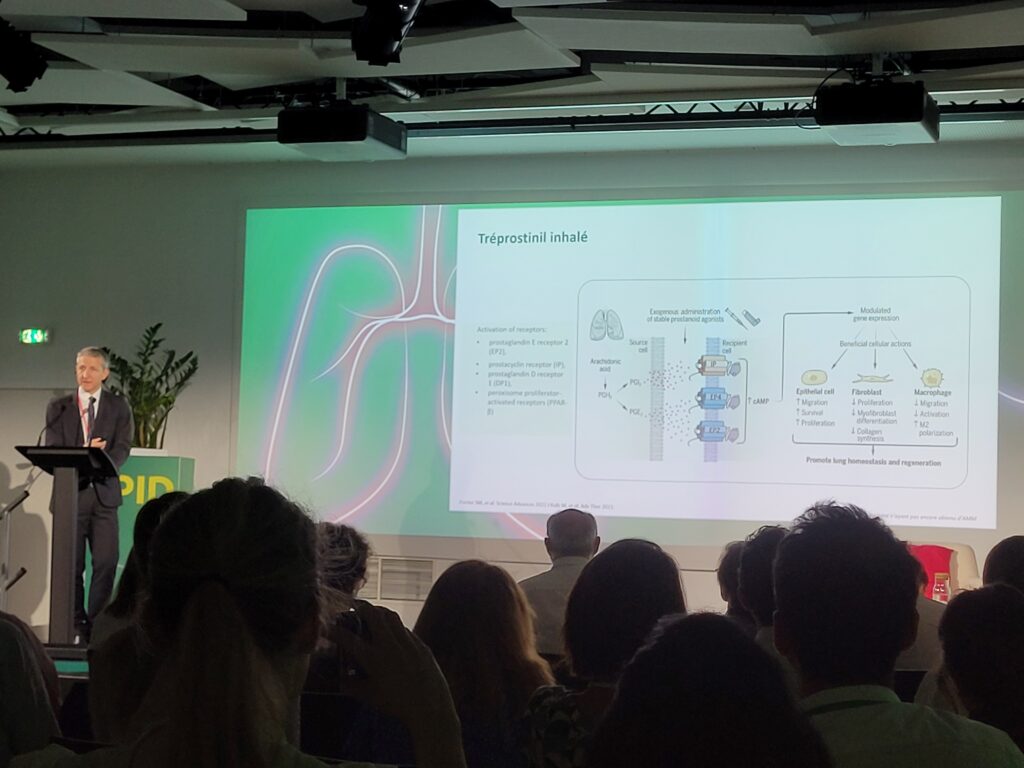

- L’hypertension pulmonaire (HTP) peut également être prise en compte médicalement avec un accès précoce (au diagnostic de la FPI, 10-15 % des patients ont déjà hypertension et, 50 % au moment de l’évaluation pour transplantation pulmonaire). Quand elle est présente, elle aggrave le pronostic et les symptômes et la limitation à l’exercice des patients. L’essai INCREASE s’est avéré positif, la CVF est stabilisée, avec la commercialisation (sauf Europe – tolérance/voie d’administration) du tréprostinil inhalé.

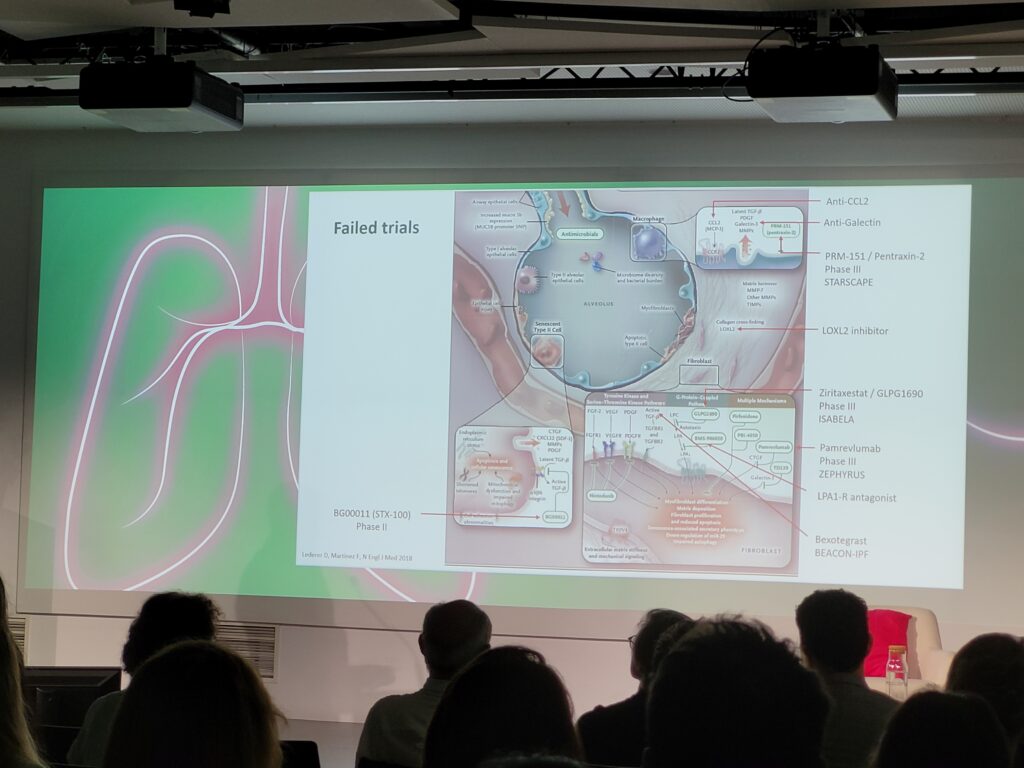

- Énormément d’essais de phase 2 et 3 se sont avérés négatifs ces dernières années d’où la nécessité de continuer à chercher de nouvelles molécules et d’améliorer les traitements qui existent.

Voici les molécules en phase 3, ou celles qui pourraient être prochainement proposées aux patients :

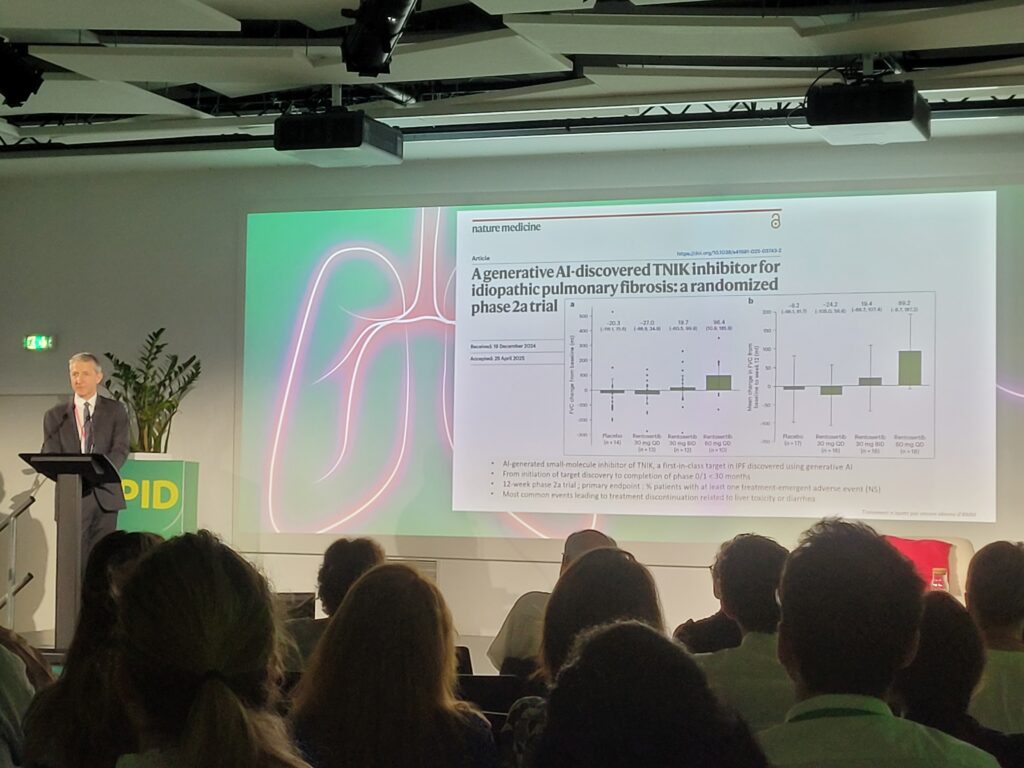

- Inhibiteur de TNIK développé grâce à l’intelligence artificielle qui a parcouru des bases de données pour identifier les molécules importantes dans la fibrose pulmonaire, puis, des bases de données permettant d’inhiber cette cible potentielle, ce qui a permis de terminer les essais de phase 1 et 2 en un temps record. Les bémols sont les effets secondaires : diarrhées et hépatotoxicité.

- Tréprostinil inhalé utilisé pour l’HTP associée aux fibroses qui cible les récepteurs des prostaglandines et protacyclines qui stimulés vont avoir des effets vasculaires mais aussi sur d’autres cellules (épithéliales, fibroblastes, macrophages) qui iraient dans le sens d’un effet bénéfique sur la fibrose pulmonaire. Le programme TETON devrait conduire aux premiers résultats pour le critère principal (CVF à 52 semaines) d’ici la fin 2025.

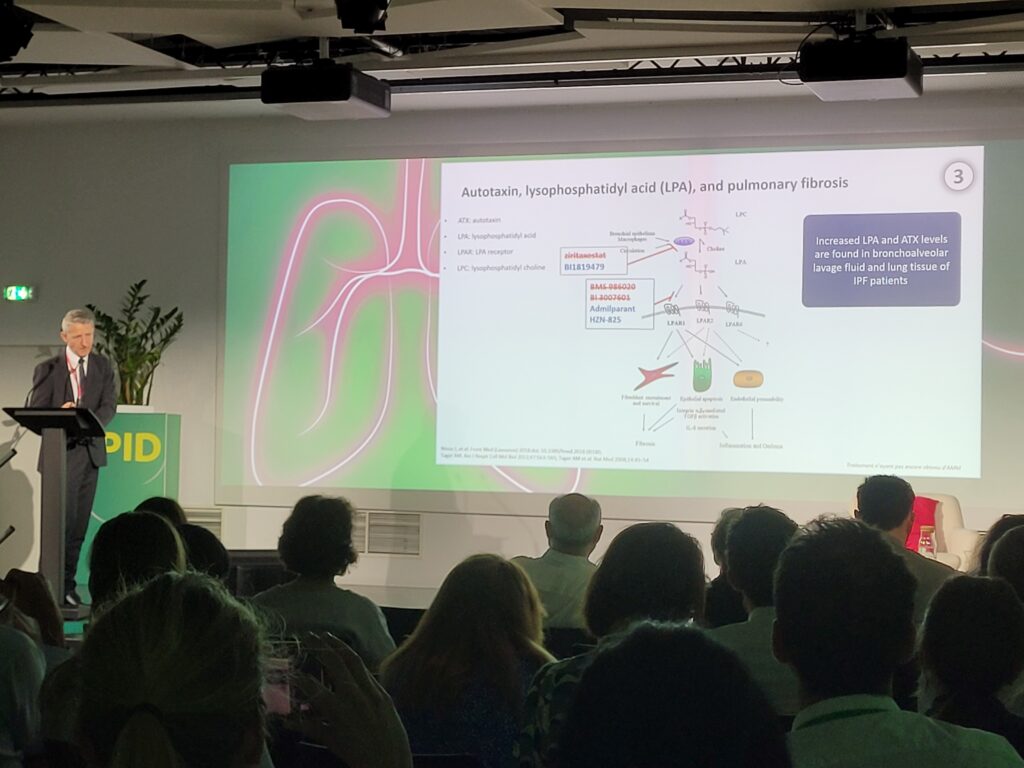

- Admilparant est un antagoniste du LPAR1 récepteur dans la voie de l’autotaxine et de l’acide lysophosphatidique qui est une voie dérégulée dans les fibroses idiopathiques. Ce LPAR1 récepteur va avoir des effets sur différents types de cellules (épithéliales, endothéliales et fibroblastes). Ainsi, en bloquant l’autotaxine, on espère ralentir la progression de la fibrose pulmonaire. Les résultats sont attendus pour 2026.

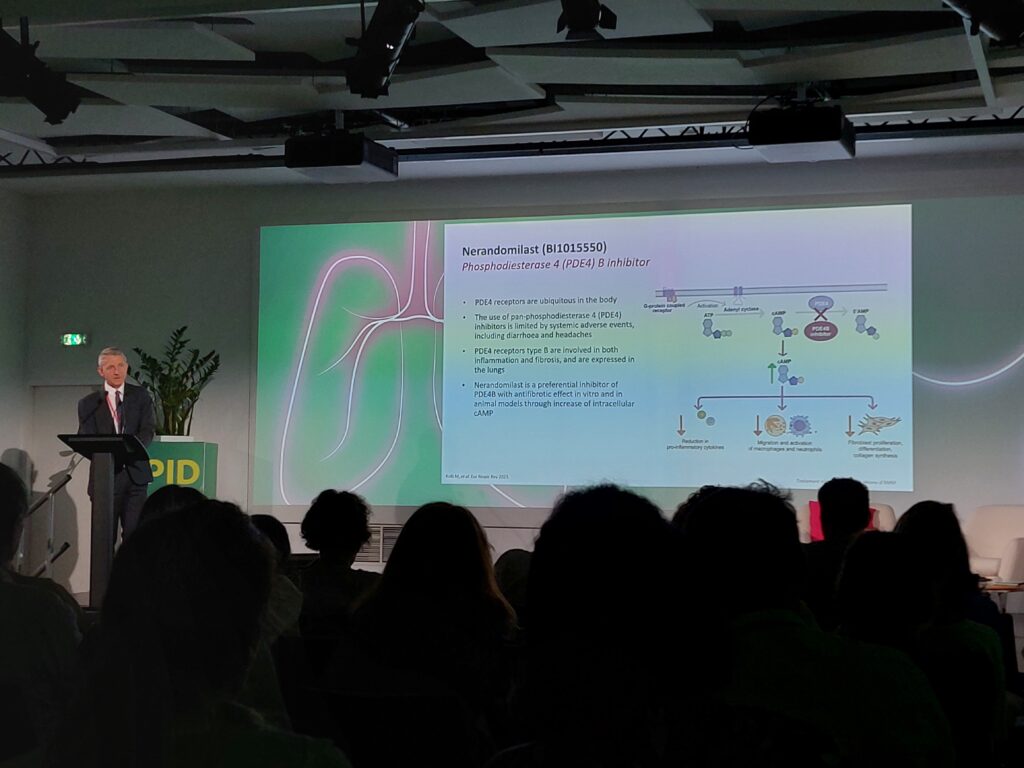

- Nerandomilast, inhibiteur des phosphodiestérases 4 – PDE4, avec des essais de phase 3, FIBRONEER-ILD, qui sont positifs. Ces PDE4 dégradent l’AMPc donc leur inhibition augmente le taux d’AMPc ce qui a un effet sur les cellules épithéliales, endothéliales et fibroblastes.

La filière tient à remercier le laboratoire Boehringer Ingelheim pour cette invitation à ces journées PID qui ont permis d’identifier des besoins et de créer / maintenir du lien avec les différents professionnels présents pour développer de nouveaux projets.